환영합니다, Rolling Ress의 카루입니다.

이번 챕터는 내용이 많이 없습니다. 대신 다음 차시부터 상당히 내용이 HELL이 될 겁니다. 오늘은 쉬어가도록 하죠.

TMI로, 경제의 발전 과정을 떠올려봅시다. 까먹었죠? 이거 1학년 통합사회 S 시간에 배웠던 내용인데, 한 번 되짚는 게 좋을 것 같아요.

- 16세기: 상업 자본주의 - 중상주의체제

- 18세기: 산업 자본주의 - 자유방임주의 (애덤스미스 <국부론>)

=> 문제점: 공황의 주기적 발생. 빈부격차

- 20세기: 대공황(1929-1931) - 수정 자본주의 (케인조의 등장)

- 20세기 후반: 신자유주의 (-스태그플레이션으로 인한 석유파동)

=> 2008 글로벌 금융 위기

지난 시간에 희소성에 대해서 간략하게 다루었습니다. 희귀성이랑은 달라요. 자원의 희소성은 인간의 욕구는 무한한데 자원은 상대적으로 한정되어있다고 했죠. 그런데 여기서 상충관계가 발생합니다. 예를 들어 피자 한 판이 있어요. 카루랑 라에가 피자를 먹습니다. 카루도 라에도 피자 한 판을 모두 원한다고 합시다. 어떻게 될까요? 싸우겠죠.

이렇게 목적과 제약이 상충관계를 이룰 때, 합리적 의사 결정 선택적 문제가 발생합니다. 이게 경제 문제로 뻗어가면 "무엇을 얼마나 생산할 것인지(What, How many)", "어떻게 생산할 것인지(How)", "누구를 위해 생산할 것인지(For whom)"의 문제가 나오는 거고요.

개인으로 뻗어가면 소비와 생산의 문제로 갈립니다. 기회비용과 편익을 고려하여 "어떤 재화를 얼마만큼 소비할 것인지", "어떤 요소를 얼마만큼 투입하여 생산할 것인지"를 결정하는 거죠. 이런 개인적 선택과 사회적 선택의 뒷배경에는 경제 체제가 있습니다. 시장의 가격 기구에 맡기면 시장 경제 체제,(자본주의) 국가가 주도하면 계획 경제 체제(사회주의)가 되는 거죠. 오늘날에는 이 둘을 적절히 짬뽕시킨 혼합 경제, 수정된 시장 경제 체제 등이 등장합니다.

경제 문제에는 "무엇을 얼마나 생산할 것인지(What, How many)", "어떻게 생산할 것인지(How)", "누구를 위해 생산할 것인지(For whom)"가 있다고 했죠. 여기서 모두 효율성을 고려하지만, "누구를 위해 생산할 것인지(For whom)"는 예외적으로 효율성+형평성을 종합적으로 고려합니다. 중요해요.

시장 경제의 기본 원리에는 시장 가격에 기초한 자발적 교환, 자유로운 경쟁 및 이익 추구, 사회 제도등이 있습니다. 여기서 사회 제도란, 재산권을 비롯한 경제 활동을 뒷받침해주는 제도적 장치를 뜻합니다. 우리나라도 헌법 제23조(재산권 보장)와 제119조(시장의 자율성+정부의 규제)에서 그런 내용을 찾을 수 있죠. 헌법 제119조에서 볼 수 있듯, 우리나라는 혼합 경제 체제입니다. 시장의 자율성에 정부의 규제를 얹은 느낌이죠.

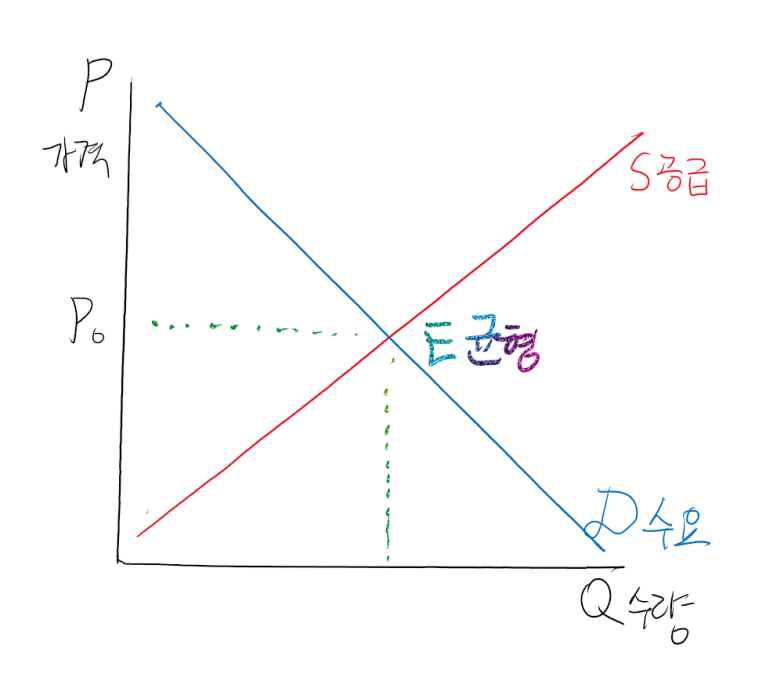

인사하세요. 여러분들이 경제를 배우는 동안 지겹도록 볼 그래프입니다. P축과 Q축에 S, D 곡선이 그려진 그래프입니다. 시장을 나타낼 때 이런 그래프를 많이 써요. 참고로 경제학에서는 X, Y축이 수학에서의 의미와 반대입니다. 수학은 X축의 변화에 따라 Y축이 변하지만(그래서 f(x) / x) 경제에서는 세로축의 변화에 따라 가로축이 변합니다. 알아두시면 그래프를 이해하는 데 도움이 많이 될 거예요. 특히 나중에 배울 탄력성에서 기울기가 0인데 왜 세로 직선이냐...라고 하지 않기 위해선 미리 감을 잡아두세요.

수요곡선과 공급곡선은 원래 곡선 모양이지만, 편의상 직선을 사용합니다. 이 둘의 교차점, 즉 균형점 E에서는 보이지 않는 손에 의해 자원이 최적으로 배분된 상태를 의미합니다. 가격이 P0 수준보다 높아지면 수요에 비해 공급이 많죠. 공급이 많기 때문에 가격이 떨어지고, 결과적으로 균형점에 도달하게 됩니다. 반대는요? P0보다 가격이 떨어지면 수요가 더 많기 때문에 가격이 올라가고, 균형점 E에 도달하게 됩니다. 이렇게 정부가 개입하지 않아도 가격이 자동으로 조절되죠.

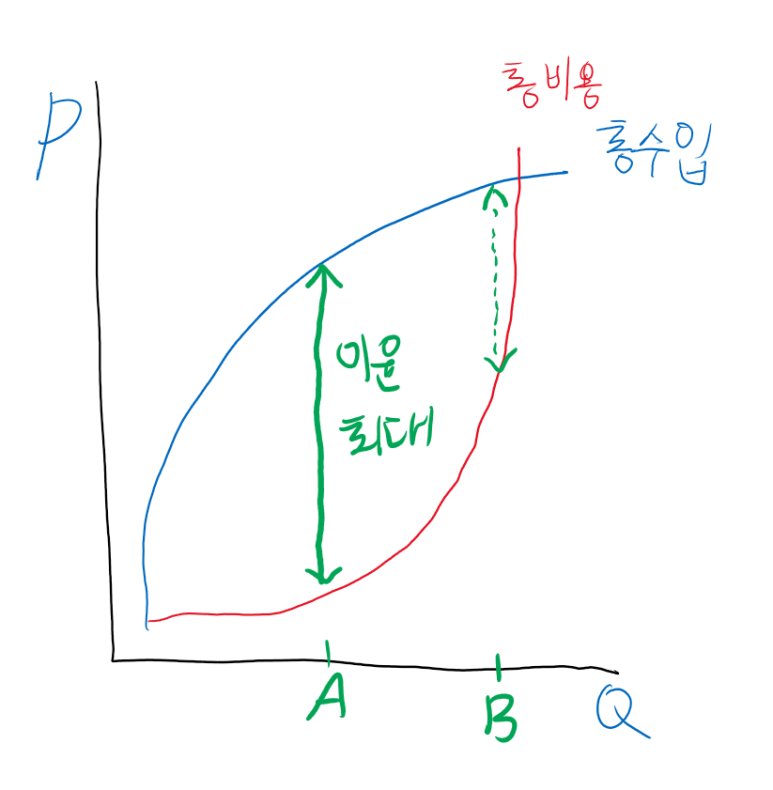

이건 기업의 생산에 관한 그래프입니다. 기업의 이윤을 구하는 공식은 다음과 같습니다.

이윤 = 총수입 - 총비용

그러니까, 총수입과 총비용의 차가 가장 클 때가 좋은 거죠. 그래서 기업에서는 생산량을 A점에 맞춰야 합니다. 그래야 가장 많은 이윤을 낼 수 있으니까요. 그런데, CEO의 입장에서는 판매량이 많을수록 좋습니다. 그래서 슬쩍 생산량을 점A에서 점B로 옮깁니다. CEO가 자신의 권리를 위해 주주의 권리를 침해하는 것이죠. 이걸 모럴 해저드(Moral Hazard: 도덕적 해이)라고 부릅니다. 상식이니까 그냥 알아두세요.

참고로, 위 식을 미분하면 아래와 같습니다.

한계이윤 = 한계수입 - 한계비용

MR = MC, 즉 한계 수입과 한계 비용이 같아질 때까지 생산, 소비하는 게 합리적이라는 거죠. 시험에는 나오지 않지만 알아두면 좋아요. 좀 뒤에 한계 효용(Marginal Utility)이란 말이 나올텐데, 같은 맥락입니다. 뜻은 그 때 알아보도록 하죠.

'학교 > Studies' 카테고리의 다른 글

| [NOCHES+] 경제 (3): 가계/기업/정부 (1) | 2025.04.08 |

|---|---|

| [NOCHES+] 경제 (1): 경제 생활과 합리적 선택 (0) | 2025.04.08 |

| 수리 면접 대비: 고등학교 화학 개념 요소 정리 (0) | 2022.10.19 |

| 행렬로 연립일차방정식 풀기 (0) | 2022.10.09 |

| 고등학교 <인공지능 수학> 핵심 개념 및 내용 정리 (0) | 2022.10.06 |

댓글